La campana è uno strumento che dà la sua massima espressione suonando in movimento: per questo, nell’arco della storia, il suono delle campane ha subito una profonda evoluzione.

Nate come strumenti fissi percossi tramite un battaglio, le campane hanno iniziato a suonare secondo il sistema “a slancio” (il metodo più diffuso nel mondo), che consiste nel loro semplice dondolio caratterizzato dal fatto che il battaglio colpisce il bordo superiore della campana grazie alla forza d’inerzia. In seguito si è assistito, in aree circoscritte, all’introduzione di nuovi e più elaborati sistemi di suono per opera dell’inventiva e

del gusto locale, i quali prevedevano rotazioni più ampie o pesanti contrappesi in ausilio allo sforzo fisico dei campanari e permettevano in questo modo di cadenzare le rotazioni a piacimento del suonatore fermando le campane con la bocca all’insù (a bicchiere) e quindi di creare una vera e propria prassi musicale controllandone i rintocchi.

Nate come strumenti fissi percossi tramite un battaglio, le campane hanno iniziato a suonare secondo il sistema “a slancio” (il metodo più diffuso nel mondo), che consiste nel loro semplice dondolio caratterizzato dal fatto che il battaglio colpisce il bordo superiore della campana grazie alla forza d’inerzia. In seguito si è assistito, in aree circoscritte, all’introduzione di nuovi e più elaborati sistemi di suono per opera dell’inventiva e

del gusto locale, i quali prevedevano rotazioni più ampie o pesanti contrappesi in ausilio allo sforzo fisico dei campanari e permettevano in questo modo di cadenzare le rotazioni a piacimento del suonatore fermando le campane con la bocca all’insù (a bicchiere) e quindi di creare una vera e propria prassi musicale controllandone i rintocchi.

Il sistema di suono ambrosiano nasce, secondo la tradizione, nei primi decenni del XVIII secolo nel territorio milanese, quando si arrivò a montare una ruota al ceppo che permettesse un comodo controllo dell’oscillazione delle campane.

Questo sistema di suono ha assunto il nome dal particolare rito cattolico qui ufficiato ed è conosciuto fuori dalla regione anche col nome di sistema lombardo.

Esso è oggi diffuso in Lombardia (escluse la Valtellina oltre Sondrio, l’alta Valchiavenna ed altre zone di confine con la Svizzera) in Piemonte (escluse alcune zone confinanti con la Francia) e nel Canton Ticino in Svizzera.

In seguito alle esportazioni di campane da parte di ditte lombarde è possibile trovare questo tipo di armatura per campane anche in luoghi del tutto estranei all’area geografica dove viene praticato il suono ambrosiamo propriamente detto, in questo caso le campane si limitano a dondolare senza suonare a bicchiere.

Il termine concerto, oltre al comune significato di “esecuzione musicale”, stà a indicare l’insieme dei bronzi presenti sul campanile tra loro accordati in scala musicale di modo maggiore (es: Do, Re, Mi, Fa, Sol…).

I campanili possono essere dotati di tre, cinque, sei, otto, nove o dieci campane; nella diocesi di Milano il concerto più diffuso è composto da 5 bronzi.

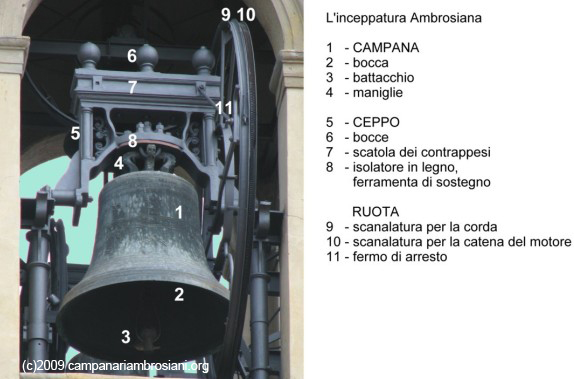

La campana è fissata, leggermente incassata rispetto ai perni di rotazione, ad un ceppo.

Il ceppo un tempo era costriuto in legno con l’aggiunta di un blocco di pietra fissato sulla sommità per accrescerne il peso, dalla seconda metà dell’800 si è diffuso il ceppo in ghisa (il modello più diffuso ha tre bocce sulla sommità).

La forte controbilanciatura del ceppo imprime una rotazione lenta alla campana senza il dispendio di troppa forza fisica da parte del suonatore; una sola persona può suonare senza eccessiva fatica anche bronzi di peso superiore ai 30 - 35 quintali.

I perni del ceppo ruotano per mezzo di cuscinetti a sfera. Anticamente vi erano le bronzine o la “slitta”: i perni rotolavano in un cassetto fissato all’incastellatura avanti e indietro. Per meglio capire, quando la campana suonava, traslava un po’ avanti e un po’ indietro perpendicolarmente ai perni.

A lato del ceppo vi è la ruota dotata di una scanalatura dove scorre la corda di manovra, per quanto riguarda gli impianti totalmente manuali, o la catena del motore, per quelli automatizzati. Nel caso in cui ci sia il “doppio sistema”, ossia automatizzato e manuale, le scanalature sono 2, una per la fune e l’altra per la catena. Per dare stabilità ulteriore alla ruota dei tiranti traversali sono collegati al ceppo.

La campana è assicurata al ceppo con opportune staffe e chiavi imbullonate che vanno ad aggrapparsi nelle asole delle maniglie di sostegno della stessa; tra maniglie e ceppo è inserito un isolatore in legno costituito da una tavola in legno sagomata opportunatamente per accogliere le maniglie. Scopo dell’isolatore è preservare tutte le vibrazioni sonore del bronzo dal contatto diretto con il ceppo che inevitabilmente le smorzerebbe.

All’interno della campana pende il battacchio o battaglio.

Esso è fissato all’asola interna del bronzo con una striscia di cuoio (detta maschereccio) avvolta strettamente con della corda.

Il battaglio è di tipo cadente, ossia, quando la campana è in movimento, colpisce il bronzo sul bordo inferiore della bocca a differenza delle campane a slancio (dette “a sbalzo” o “alla romana”). E’ forgiato in ferro dolce per non logorare eccessivamente la campana.

Il suo peso deve essere calcolato in modo opportuno, in genere è pari al 2% del peso delle campana ed è forgiato in ferro dolce per non logorare eccessivamente la campana.

Importante per la buona resa sonora è l’esatto punto di battuta del battaglio, esso deve colpire la campana appena sopra allo spigolo interno senza strusciare di lato rispetto al suo asse di oscillazione.

Fra gli elementi caratteristici del montaggio a sistema ambrosiano vi sono il fermo fissato alla ruota ed una molla a balestra posizionata sull’incastellatura, grazie ai quali la campana può salire in posizione verticale in uno dei due sensi di rotazione e restarvici a bicchiere in posizione di riposo, senza essere trattenuta con la forza delle braccia.

Una incastellatura completa comprende anche la tastiera per il suono a festa, il suo sistema di trasmissione, chiamato appunto gioco a festa, e i ramponi per bloccare le campane.